阪急「新大阪連絡線」「なにわ筋連絡線」の概要

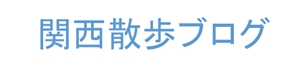

路線図 出典 大阪市(当ブログで一部加筆)

阪急電鉄は、新大阪駅から十三駅までの地下新線「阪急新大阪連絡線」と十三駅からJR大阪駅(地下ホーム)までの新線「なにわ筋連絡線」を2031年春に「なにわ筋線」と同時開業を目指す。参照 産経新聞

JR西日本、新大阪から阪急連絡線に乗り入れ検討

2023年12月12日、阪急電鉄が計画する新大阪と大阪間を十三経由で結ぶ「阪急新大阪連絡線・なにわ筋連絡線」にJR西日本が乗り入れを検討していることがわかった。

参照 日経新聞

コメント

当ブログの推測では、南海電鉄は1時間当たり(片道)「特急2本・急行4本」を運行し、そのうち急行4本を阪急新大阪連絡線に乗り入れ、特急2本はJR新大阪駅に乗り入れする。

この場合、阪急新大阪連絡線の運行本数は1時間あたり4本(片道)、つまり15分に1本しか運行できない。

都市鉄道の運行頻度としては少なすぎる。

そのためJRの関空快速1時間当たり4本のうち、2本~4本を阪急新大阪連絡線に乗り入れすることを検討しているのだと思う。

阪急「十三駅」に地下ホームを新設する

現在、阪急「十三駅」は京都線、宝塚線、神戸線の3線が地上線路で乗り入れしている。

「阪急新大阪連絡線・なにわ筋連絡線」の阪急「十三駅」は地下ホームに乗り入れする。

線路幅は狭軌

既存の阪急各線の線路幅は広軌(1,435mm)だが、新線はJRや南海と同じ狭軌(1,067mm)で敷設される予定。

1時間6本の急行が阪急線に乗り入れ

新大阪―関西空港間で1時間あたり6本ほどの急行を走らせ、なにわ筋線以南の関空に向かうルートは南海電気鉄道、JR西日本双方の路線への乗り入れを検討している。

特急ではなく、急行を走らせる理由として上村氏は「関空だけでなく、十三から新大阪、またなにわ筋線の各駅などに移動する通勤客なども取り込むため、予約が不要な急行列車の方が適していると判断した」と語る。

「基本的に南海電鉄と共通の構造とし、メンテナンスは南海に依頼する方針」だ。一方で「阪急のシンボルである『マルーンカラー』にはしたい」。

引用 産経新聞 https://www.sankei.com/article/20230816-3SVKK4WLGJME7H3JQW3JF4FWYQ/

所要時間

阪急線に「南海(空港急行)」が乗り入れる場合(当ブログ試算)

- 阪急十三駅 = 関西空港(1時間)

- 阪急新大阪駅 = 関西空港(1時間5分)

- 阪急神戸三宮駅 = 関西空港(1時間24分・乗換時間を含まず)

- 阪急京都河原町駅 = 関西空港(1時間40分・乗換時間を含まず)

コメント

「なにわ筋線」は、JR西が1時間当たり6本(特急2本・関空快速4本)、南海電鉄も1時間当たり6本(特急2本・空港急行4本)の合計12本の運行を計画している。

特急(はるか・ラピート)についてはJRと南海で新大阪駅の場所が異なると不便なので、JR新大阪駅を利用すると思う。

なにわ筋線の関西空港行の電車だけでJRと南海の合計で1時間あたり12本(片道)だが、これにJRおおさか東線の4本を加えると1時間当たり16本となり、多すぎると思う。

そこで、南海の空港急行4本を阪急線に乗り入れる検討をしているのだと思う。

しかし、阪急としては、少なくとも10分に1本(1時間当たり6本)以上でないと使い勝手が悪い。

そこで、南海の空港急行4本とJRの関空快速2本の合計6本が阪急線に乗り入れるのではないか?

最終的には1時間8本か?

当ブログが思うに、JR「関空快速(1時間4本)」と南海「空港急行(1時間4本)」の合計1時間8本の電車が阪急線に乗り入れしないと、この路線は実現しないと思う。

今は、構想の段階であり、実際、環境アセスメントも始まっていない。

2031年春の「なにわ筋線」と同時開業は、かなり難しいと思う。

新大阪阪急ビル(筆者 撮影)

阪急新大阪連絡線・なにわ筋連絡線の建設費

| 路線 | 区間 | 建設費 | 距離 |

| 阪急新大阪連絡線 | 阪急十三駅~新大阪駅 | 590億円 | 2.1km |

| なにわ筋連絡線 | 阪急十三駅~JR大阪(地下)駅 | 870億円 | 2.5km |

| 2線同時建設 | JR大阪(地下)駅~新大阪駅 | 1,310億円 | 4.6km |

- 2路線の建設費は別々に整備した場合は合計で1,460億円となるが、同時に整備すると150億円の費用を抑制でき1,310億円になるという。

- ちなみに、阪急線の軌道幅は広軌(1,435mm)だが、本連絡線は狭軌(1,067mm)で敷設すると予想される。

阪急「新大阪駅」は地下駅か?

2021年10月撮影(JR新大阪駅の北西側)

阪急「新大阪駅」は、JR新大阪駅の北西の阪急所有地(上の写真:大阪市淀川区宮原3丁目)の地下にを建設する構想。

阪急「十三駅」は、「現在の(十三)駅構内の地下に開設し、訪日客などがエレベーターなどでスムーズに移動できるようにする」。

参照 産経新聞 https://www.sankei.com/article/20230816-3SVKK4WLGJME7H3JQW3JF4FWYQ/

工期は7年~8年か?

京阪中之島線(2.9km)の工期は約5年なので、阪急「新大阪連絡線・なにわ筋連絡線(4.6km)」の工期は7年~8年くらいかもしれない。

逆算すると、2024年着工、2031年春開業となるが、個人的にはかなりタイトなスケジュールだと思う。

そもそも、国や自治体の補助金がないと建設できないが、2024年度予算の概算要求には盛り込まれていない。

したがって、予算がつくのは早くても2025年度になる。

さらに、着工の前に、環境アセスメントが必要で少なくとも2年はかかる。

したがって、環境アセスメント2年、工期7年として、9年後の2034年以降に開通だと思う。

やはり、2031年春の開業はかなり困難ではないか?

大深度法の対象外か?

大深度法とは、地下40mよりも深い地下については、土地所有者への補償なく、鉄道、水道などの公共施設を建設できるとする特別措置法で、首都圏、近畿圏、中部圏の3大都市圏に限定して認められている。

JR大阪駅(うめきた地下ホーム)は地下15mと大深度法の対象外である。

阪急が大深度法を利用して地下40m以深に鉄道を建設しても、JR大阪駅(うめきた地下ホーム)と接続するためには、25mの高低差が発生する。

仮に25‰(パーミル)の勾配ならば、接続するためには線路長1,000mが必要で、その区間は地下40mよりも浅くなり、大深度法を利用できない。

個人的には2034年~2042年の完成を予想

詳細に検討してみると、この事業はそう簡単ではないことが分かる。

2025年に環境アセスメントを開始して、2027年着工、2034年完成というのが最も早いスケジュールだと思う。

ただ、阪急としては、大阪梅田駅(阪急ターミナルビル・新阪急ホテル・三番街)の再開発を2035年に完了する計画で、そちらの方を優先するのではないか?

したがって「阪急新大阪連絡線・なにわ筋連絡線」は2035年頃に着工して、2042年に完成する可能性もある。

「阪急十三駅~関西空港駅」の所要時間と運賃予想(当ブログ)

| 区間 | 列車種別 | 所要時間 | 予想運賃 |

| 阪急十三駅~関西空港駅 | |||

| 南海(空港急行) | 60分(55分+5分) | 1,300円 |

- JR大阪(地下)駅=関西空港駅の所要時間は、(南海ラピート)で38分、(南海空港急行)55分とし、それにJR大阪(地下)駅~阪急「十三駅」までの予想所要時間5分を加算した。

阪急新大阪線の運行本数予想(パターン1)

| 鉄道会社 | 特急 | 急行(快速) | 合計 |

| 南海 | ラピート0本/時 | 空港急行4本 | 4本/時 |

| JR | はるか0本/時 | 関空快速2本/時 | 2本/時 |

| 合計 | 0本/時 | 6本/時 | 6本/時 |

- 南海電車の空港急行4本/時がすべて阪急線に乗り入れるパターンで、この可能性が最も高いと言われている。

- さらに、JRの関空快速2本/時も阪急線に乗り入れるパターン。

阪急「十三駅」から新大阪に行くのに、特急料金を払う人はほとんどいない。

したがって、有料特急「ラピート」や「はるか」は阪急線には乗り入れない。

JR線の方が距離が短い

新大阪~大阪間の線路長はJR線が3.4km、阪急線が4.6kmと阪急線の方が時間がかかるので、その点でも「阪急新大阪連絡線・なにわ筋連絡線」のメリットは少ない。

阪急新大阪線の運行本数予想(パターン2)

| 鉄道会社 | 特急 | 急行 | 合計 |

| 南海 | 0本/時 | 空港急行4本/時 | 4本/時 |

| JR | 0本/時 | 関空快速4本/時 | 4本/時 |

| 合計 | 0本/時 | 8本/時 | 8本/時 |

南海とJRの特急はJR新大阪駅に乗り入れ、南海「空港急行」とJR「関空快速」がすべて阪急新大阪駅に乗り入れるパターン。

個人的には、このパターンがしっくりくる。

南海の空港急行は1時間に4本なので15分間隔となるが、阪急は10分に特急1本と各駅1本の2本を運行しているので十三駅から新大阪へ行くのに15分間隔は不便すぎる。

そこで、南海「空港急行(4本/時)」とJR「関空快速(4本/時)」のすべてが阪急「新大阪駅」にの入れると、1時間当たり8本(7.5分間隔)になるので、利用者としても便利になる。

また、南海の特急も「阪急新大阪駅」よりも「JR新大阪駅」の方が新幹線との接続もいいし、鉄道会社によって乗り場が大きく違うと利用者には不便となる。

したがって、南海の特急もJR「新大阪駅」への乗り入れの方が利便性が高い。

阪急初の狭軌新造車両の可能性は?

阪急電車の車両は標準軌(1,435mm)であり、阪急「新大阪連絡線」が狭軌(1,067mm)で敷設されると「阪急初の狭軌新造車両」への期待が高まる。

しかし、阪急が狭軌車両を製造するとしても車両編成数は10編成程度と少なくメンテナンス費用も割高になる。

また、阪急の車両整備工場は「正雀駅」に隣接しているが、そこまで「狭軌線路」を敷設する計画はない。

したがって、阪急は独自の狭軌車両を製造せず「南海(またはJR)」の狭軌車両がそのまま乗り入れすると予想される。

ただ、JR「大阪駅(地下ホーム)」~阪急「新大阪駅」間は、阪急の運転手と車掌が担当する可能性が高いと思う。

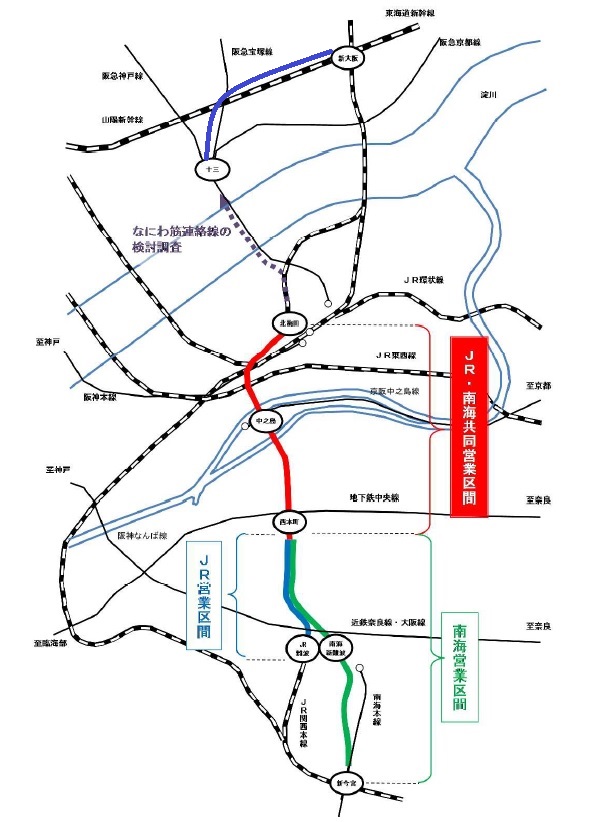

新大阪での「なにわ筋線」乗換予想

「阪急新大阪線」は、現在の新大阪阪急ビルの地下に(仮称)阪急新大阪駅が建設される計画だが、新幹線からの乗り換えに時間がかかる。

一方、新幹線から「JRなにわ筋線」に乗り換える場合、新幹線乗り換え口に最も近い「在来線1番乗り場」となるので圧倒的に「JRなにわ筋線」の方が便利だ。

また、新幹線からJR特急に乗り継ぐと「特急料金が半額」になるので、新幹線利用者は「JRの関空特急」を利用すると思われる。

さらに、JR新大阪~JR大阪駅は線路長3.4kmで途中駅がなく現在でも所要時間4分で運行している。

一方、阪急新大阪駅~JR大阪駅(地下ホーム)の線路長は4.6kmと長く、また阪急十三駅に停車するので、所要時間はJR線よりも長くなる。

したがって、JRの特急は阪急新大阪駅には乗り入れせず、すべてJR新大阪駅に乗り入れすると予想される。

2021年10月撮影(新大阪駅西北側)

2021年3月14日、JR新大阪駅北口のフットサルコート「キャプテン翼スタジアム新大阪」が閉店した。

当ブログの見方としては、大阪府・市の出資金(事業費負担)をいくらにするかという「協議中」と思われる。

鉄道新路線の建設は、鉄道会社の資金力だけでは建設できず、国や自治体の補助金が前提になっている。

例えば、京阪中之島線(2.9km)では、国330億円、大阪府165億円、大阪市330億円を負担している。

京阪中之島線の事業費

| 事業者 | 事業費負担 |

| 中之島高速鉄道+京阪電鉄 | 485億円 |

| 国 | 330億円 |

| 大阪府 | 165億円 |

| 大阪市 | 330億円 |

| 合計 | 1,310億円 |

京阪中之島線のスケジュール

| 日時 | 内容 |

| 2001年3月30日 | 中之島線事業への着手を正式決定 |

| 2003年5月28日 | 起工式 |

| 2008年10月19日 | 開業 |

| 路線長 | 2.9km |

| 工期 | 5年 |

京阪中之島線(2.9km)の工期は約5年なので、阪急「新大阪連絡線・なにわ筋連絡線(4.6km)」の工期は7年~8年くらいかもしれない。

採算性

事業費は1,310億円なので、40年で累計黒字にするには毎年約33億円の利益が必要となる。

阪急十三駅~大阪梅田駅の運賃は170円で「阪急十三駅~JR大阪駅(地下ホーム)」も同運賃の170円になると予想されるので、イメージとして「輸送人員10万人/日・年間運賃収入約62億円」くらいになるのではないか?

(国土交通省近畿運輸局の調査では輸送人員は約5.5万人/日)

| 輸送人員(十三駅~北梅田駅) | 年間運賃収入(170円で試算) |

| 5万人/日 | 31億円 |

| 10万人/日 | 62億円 |

2018年通年平均の阪急「大阪梅田駅」の乗降人員は508,862人(1日)なので、このうち7万~8万人が「十三駅~JR大阪(地下)駅」路線に移り、新規利用者は2万人~3万人程度か?

既存の「阪急大阪梅田駅」の利用者は7万人~8万人減少すると思われるが、既存の阪急全路線で黒字を維持できれば阪急的には許容できるのではないか?

関空の国際線利用者(2019年)は年間約2,500万人でうち日本人は約800万人、関空国内線は約700万人なので、日本人の関空利用者は年間約1,500万人となっている。

このうち、6割が鉄道を利用すると年間約900万人となる。

阪急沿線からの関空行の鉄道利用者は年間900万人のうち、年間400万人くらいと仮定すると、1日当たり1万1000人(/日)になる。

そうなると、関空行の需要(関空特急)だけでは新路線の採算はとれないので、阪急沿線から「中之島」や「なんば」への利用者を取り込むため「南海空港(急行)」の運行が必須となる。

しかし、15分に1本の南海空港急行では、採算性がそれほど良くない。

阪急としては、南海「空港急行」とJR「関空快速」の両方を乗り入れさせたいと思う。

阪急線利用者のメリット阪急京都線の利用者

阪急京都線の「南方駅」で大阪メトロ御堂筋線に乗換え新大阪に行ける。

また、特急なら阪急淡路駅に停車するので「おおさか東線」に乗換えて新大阪駅に行ける。

したがって、阪急京都線の利用者にとっては阪急の新大阪連絡線のメリットは少ない。

阪急宝塚線の利用者

阪急新大阪連絡線は十三駅の地下ホームになると思われるので乗り換えに時間がかかるし、新大阪も阪急地下駅から高架のJR新幹線ホームまで行く必要がある。

現在のJR大阪駅乗り換えで新大阪に行く場合と比較して劇的に便利という訳でもない。

また、阪急宝塚線(梅田行)利用者は十三駅で下車したホームと同じホームで阪急京都線に乗り換ることができる。その後、阪急淡路駅で「おおさか東線」に乗り換えて新大阪に行ける。

南海空港急行のみが乗り入れる場合、15分間隔の運転になるので使い勝手が悪い。

阪急神戸線の利用者

そもそも、阪急神戸線はJR神戸線の数百m北側を平行して敷設されている。そのためこのエリアの利用者の多くは阪急線とJR線の2路線を利用することができ、新大阪に行く場合、JR神戸線を利用すれば新大阪駅まで直通で行ける。

したがって、「阪急新大阪連絡線」のメリットは少ない。

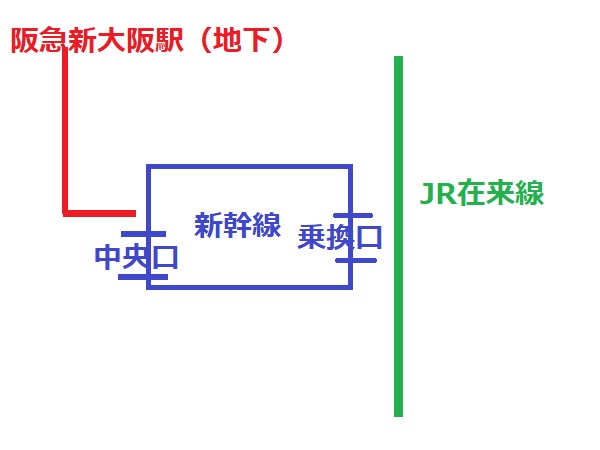

阪急「中津駅」付近の合流

「阪急なにわ筋連絡線」は、JRの東海道線支線(地下)と直交しているので接続が難しいと思う。

また、大深度法とは、地下40mより深い地下空間は土地所有者の許可なく公共の用に利用できるという法律だが、JRの東海道線支線(地下)の深さは地下10m~15mなので、「大深度法」が使えない。

したがって、土地を買収したり、土地所有者の許可が必要になると思う。

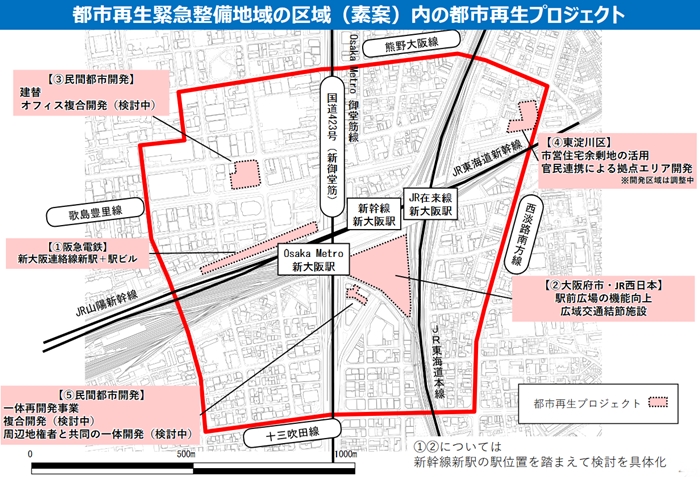

新大阪駅周辺「都市再生緊急整備地域」に指定

政府は、2025年10月25日の閣議で、集中的に再開発できるよう規制を緩和する「都市再生緊急整備地域」に、新大阪駅周辺の114haを指定することを決定した。

参照 日本テレビ https://news.ntv.co.jp/nnn/92n72ubntb4lkw3vy8

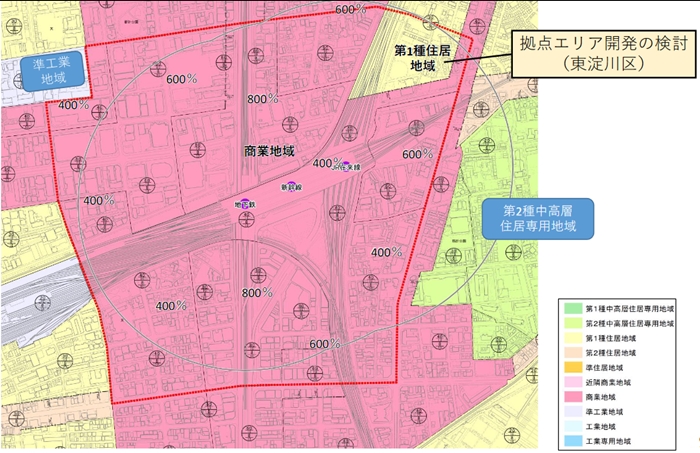

新大阪駅を中心におおむね500mの範囲の商業地域及び土地利用の転換が見込まれるエリアを含み幹線道路などで囲まれるまとまりのある範囲を都市再生緊急整備地域の区域とする。

これにより、現在400%~800%の容積率は最大2,000%まで緩和することができ、遅れていた新大阪駅周辺の再開発が加速すると見られる。

また、企業の税制が優遇されるメリットもある。

阪急新大阪連絡線

鉄道会社は運賃収入だけでなく、不動産開発による収益を考慮して、鉄道路線を建設する。したがって、新大阪駅周辺が「都市再生緊急整備地域」に指定されたことで、「阪急新大阪連絡線」を建設する環境は整ってきたと言えるかもしれない。

しかし、「都市再生緊急整備地域」に指定されたことで、大規模な開発になるので、全体の完成は20年はかかると思う。

出典 大阪府(素案)

| 番号 | 事業者 | 内容 |

| 1 | 阪急電鉄 | 新大阪連絡線新駅+駅ビル |

| 2 | 大阪府市・JR西日本 | 駅前広場の機能向上 |

| 3 | 民間都市開発 | (建替)オフィス複合開発(メルパルク大阪か?) |

| 4 | 東淀川区 | 市営住宅余剰地の活用 |

| 5 | 民間都市開発 | (新大阪駅前)一体再開発事業 |

出典 大阪府

新大阪駅周辺のプロジェクト

| 年 | プロジェクト名 |

| 2025年 | 大阪・関西万博 |

| 2026年 | 阪神高速淀川左岸線2期 |

| 2031年 | 「なにわ筋線」開業 |

| 2031年 | 阪急「新大阪連絡線」「なにわ筋連絡線」開業 |

| 2037年頃 | リニア中央新幹線(新大阪延伸)開通 |

| 2030年以降 | 阪神高速淀川左岸線延伸部 |

| 2046年頃 | 北陸新幹線開通 |