2021年3月

2015年頃に「平成の太閤下水」が完成、2021年10月に「中浜下水処理場」が稼働し、道頓堀川の水質の改善が期待された。

生物化学的酸素要求量mg/L

生物化学的酸素要求量(BOD)は3.0mg/L以下なら水道水に使用できる。

大阪市内河川平均のBODは、1.0mg/L(平成28年)で水道水の基準を達成している。

確かに科学的な分析では水質の改善がみられるが、道頓堀川では大腸菌が検出されており、水道水には適さない。

また、目視では水質(特に降雨後・下の写真)は悪いままで、「清流」とは言えない。

2022年4月(降雨直後)日本橋駅付近

2022年4月の降雨直後の水質は目視でも悪いと分かる。

2022年5月(降雨から数日後)

しかし、降雨から数日後の2022年5月は水質はやや改善されているように見える。

したがって、降雨が原因で道頓堀川の水質が悪化している可能性がある。

以下、水質悪化の原因と改善策を具体的に考察してみます。

2021年3月撮影

道頓堀川の水質が悪い理由

大阪市内の下水道普及率は97%にもかかわらず、道頓堀川の水質は悪かった。

その理由は、

- 大阪市の下水道は雨水と汚水を一緒に流す「合流式下水道」で、大雨が降ると、下水の処理能力を超えた一部の汚水が河川に放流されていた。

- 中浜下水処理場(大阪市城東区)が老朽化していた。

- 水質の悪い「第二寝屋川」の河川水が「道頓堀川」に流入している。

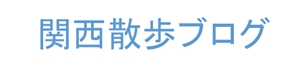

出典 大阪市

2015年頃に「平成の太閤下水」が完成し、大雨でも下水(汚水)が河川に流れることは、ほとんどなくなった。

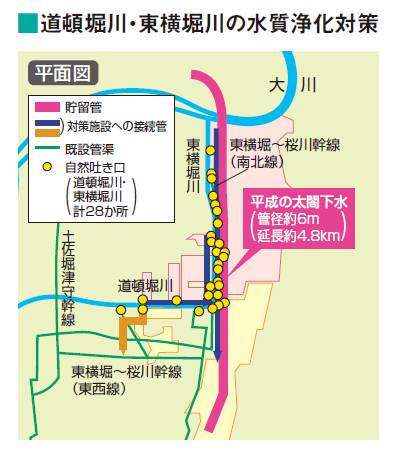

2021年10月に中浜下水処理場が稼働し、道頓堀川の手前の「東横堀川」まで直通送水管を設置し、大腸菌ゼロの処理水を直接放流(当面1日最大1万トン)しており、水質改善が期待されていた。

しかし、2022年5月現在、道頓堀川の水質は臭いはないものの、目視では「清流」とは言えない。

当ブログの推測

2021年10月に中浜下水処理場の改修が完了し新施設が稼働開始した。

水質の改善が期待されたが、その半年後の2022年4月の段階では、降雨後の水質は悪いままだと思う。

第二寝屋川の水質が降雨時にさらに悪化?

大阪市内では、降雨時に未処理水を河川に放流することはほとんどなくなった。

しかし、第二寝屋川の流域では、降雨時に未処理水を河川に放流しているのではないか?

そのため、降雨時には「第二寝屋川」の河川水の水質がさらに悪化している可能性がある。

出典 大阪市

簡易処理放流(雨天時)?

従来、降雨があると下水と雨水が河川に流入していたが、「平成の太閤下水」が2015年頃に供用開始してから、1時間に60mmの降雨でも雨水を貯めることができ、河川に下水が流れなくなったとされる。

しかし、大阪市の「中浜下水処理場」の「上図」を見ると「右上」に「簡易処理放流(雨天時)」と記載されている。

降雨があると、処理能力が足りなくなって「簡易処理しただけの処理水」が河川に放流されている可能性がある。

確かに、中浜下水処理場から大腸菌ゼロの処理水を「東横堀川」に直接放流(当面1日最大1万トン)している。

しかし、中浜下水処理場には東系列と西系列の2系列があって、改修されたのは「東系列」だけで「西系列」は古いままだ。

もしかしたら古い「西系列」の水質の悪い処理水が放流されているのかもしれない。

改修工事中は「西系列」だけ稼働していたので、能力的には「改修された東系列」だけで平時は処理できるのかもしれない。

しかし、道頓堀川の水質が改善されていないことから、大雨などで水量が多くなった時に「西系列」を稼働させているのかもしれない。

もし、そうであるなら「西系列」の施設も改善すべきではないか?

また、晴天時には水質の悪い「第二寝屋川」の河川水を「中浜下水処理場(西系列)」で処理して、再び河川に戻すような取組みができるのではないか?

中浜下水処理場の改修

中浜下水処理場

中浜下水処理場概要

| 名称 | 中浜下水処理場(東系列・西系列) |

| 所在地 | 大阪市城東区中浜1丁目17番10号 |

| 敷地面積 | 84,061㎡ |

| 処理区域 | 城東区、中央区、東成区、阿倍野区、生野区、東住吉区の各一部、天王寺区の大部分 |

| 処理面積 | 1,869ha |

| 処理能力 | 288,000㎥/日 |

| 処理方式 |

|

| 通水年月 |

|

| 放流先 | 第二寝屋川、東横堀川 |

出典 大阪市

老朽化した中浜下水処理場(大阪市城東区)の改修が完了し、新方式の処理施設が2021年10月に稼働した。

具体的には、膜分離活性汚泥法(MBR)という「微生物による処理と膜による分離処理を組み合わせた水処理方法」でMBR下水処理システムと呼ばれる。

このMBR下水処理システムでは孔径0.2μmの膜で下水をろ過することにより、大腸菌ゼロの非常に綺麗な処理水を作り出すことができる。

この超高度処理水を東横堀川に直接送水(当面1日最大1万トン)することで、道頓堀川・東横堀川の水質を改善することができる。

このMBR下水処理システムは「クボタ」が106億円で受注している。

出典 大阪市

出典 大阪市

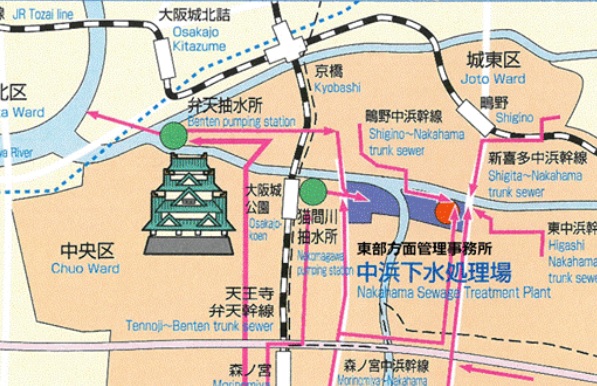

大量の降雨時に、一時的に下水を貯めるのが「平成の太閤下水(北浜逢阪貯留管)」で、西天満~天王寺間(松屋町筋)の地下50mに内径6m×長さ4.8kmの下水道が建設され、14万トンの下水を貯留できるようになった。

この「平成の太閤下水」は2015年頃に供用開始されており、1時間に60mmの降雨でも雨水を貯めることができる。

その結果、汚水が河川に放流されることはほとんどなくなった。

大阪市内河川水域平均BOD(生物化学的酸素要求量mg/L)

| 年 | S47 | S57 | H4 | H14 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |

| BOD | 10.1 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |

出典 大阪市

BOD 3.0mg/L以下なら水道水に使用できる。

大阪市内河川平均のBODは水道水基準を達成しているが、道頓堀川では大腸菌が検出されており、水道水には適さない。

海の干潮に応じて、水門を開閉することにより、水質の悪い「第二寝屋川」の河川水が「道頓堀川」に流入するのを防止している。