写真AC

兵庫県は、建設費の高騰などを理由に一時凍結していた県庁舎の建て替え計画について、改めて再検討を進めています。

斎藤知事は「コンパクトで機能的な県庁舎」を掲げ、事業費の圧縮を重視する考えを示しました。

井戸前知事の時代には、行政部門の延床面積を約66,600㎡から84,800㎡へ拡大する計画が立てられていました。しかし、現行方針では規模を見直し、約63,500㎡へと約5%縮小する方向が打ち出されています。

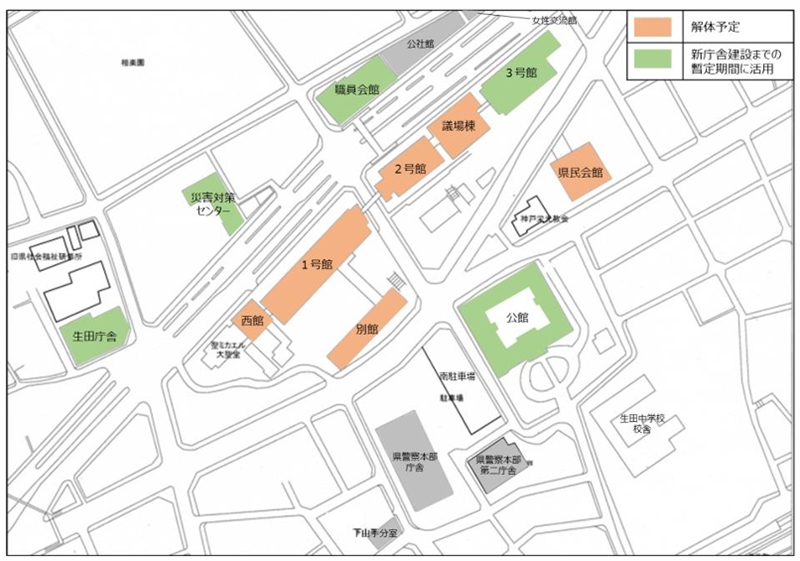

- 新庁舎と県民会館は現・1号館と西館敷地で合築によって整備する方針です。

- 現・2号館と現議会棟は現在の敷地で建て替える方針です。

- 3号館(延床面積28,500㎡)については、建て替えではなく長寿命化改修を行う方針です。

兵庫県が2025年9月8日に公表した「県庁舎のあり方等に関する検討会(第4回)」資料(PDF)に基づく要点整理

総論・庁舎活用

- 広報による「県民がワクワクするような夢の共有」が重要。

- 林業や農業など県産業を庁舎整備に反映させる提案あり。

- 緑化空間(オアシス、樹木)を活かす工夫を計画に反映。

- 展望エリアや地域に開かれた建物デザインの検討も含む。

災害対応

- 井戸の確保や議場の災害対策本部としての活用を検討中。

- 議会運営機能の多目的活用も議論事項。

働きやすい職場づくり

- 匿名アンケートによる職員の意見収集の実施予定。

- DX導入による単純作業の省力化、テレワークやペーパーレスの推進。

- モデルオフィスの成果を踏まえた執務環境整備。

- 若手職員主体のワーキングチーム設置、10~20年先を見据えた環境構想。

元町エリア(モトキタ)のにぎわいづくり

- 静かなにぎわい形成を基本に、回遊性向上や土地活用を検討。

- サウンディング調査(民間意見の収集)を冬に実施予定。

- 駐車場の一般開放、周辺住民も含む来街者設計を検討。

背景と経緯

- 現庁舎(1~2号館、別館、西館、議場棟、県民会館)は耐震不足・老朽化が深刻で、撤去予定。3号館・災害対策センターは改修・長寿命化対象。

- 令和元年に基本構想策定後、コロナによる働き方の変化や建築費高騰により一時凍結。令和6年1月の能登地震も踏まえ、防災拠点としての機能強化を検討。

- 令和6年8月に専門家・地元関係者で検討会を設立し、現在新たな基本構想の策定中

現庁舎と地域の課題

- 耐震基準を下回り、直下型直撃で使用困難と診断。

- 元町駅を挟む南北の高低差、歩行空間の魅力不足などで回遊性が低い。

- 国際的物価高・建設費高騰で費用の見直しが必要。

働き方と執務環境

- 「新しい働き方推進プラン」、モデルオフィス導入で出勤抑制を試みたが課題も浮き彫りに。

- テレワーク推進・ペーパーレス化・DX・生成AI活用などの業務改革を基本構想に明記。

- 会議室の共有化、予約システム、座席配置や座席グループ化によるコミュニケーション活性化。

- 「働きたくなる県庁」、職員からの提案や若手部会、アンケートの実施。

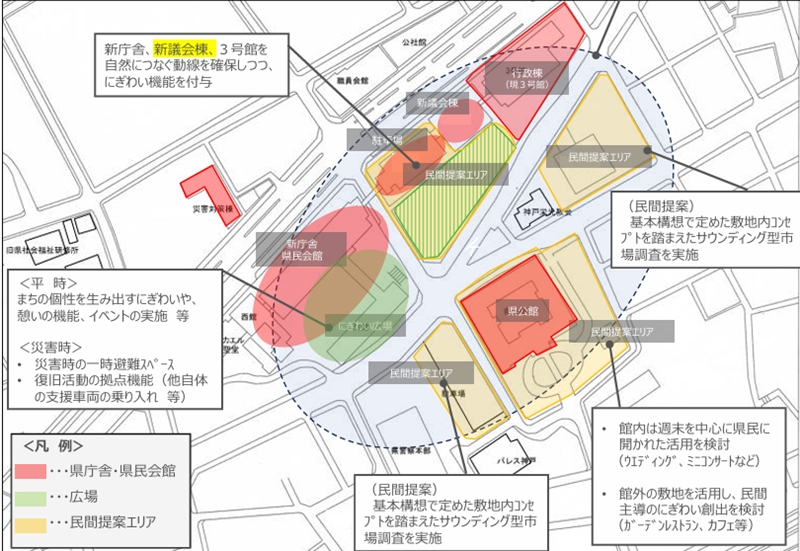

にぎわい創出と都市空間づくり

- 元北エリアの文化・自然との調和を生かした都市構造・回遊性重視のまちづくり。

- 余剰敷地を活用した緑とにぎわいのスポット整備や民間活力を取り込んだ柔軟な都市空間づくり。

- 県公館の公民連携利用、カフェ・イベントなど開かれた活用。

- 災害対応強化:免震構造、防災スペース確保、他自治体との連携

- 質の高い行政サービス:多様な働き方対応、柔軟な執務環境整備、DX推進

- 規模と利便性の最適化:合築、大規模整備の抑制、ユニバーサルデザイン、景観配慮

- 文化発信拠点化:県の魅力や文化発信、県民との協働空間づくり

- カーボンニュートラル化:再生エネや木材利用、ZEB導入、ライフサイクルコスト削減

さらに、にぎわいの創出、にぎわいゾーン・民間提案エリア・緑地などのゾーニング整備も提案されており、災害時の避難・支援拠点としての多機能性も視野に含まれています

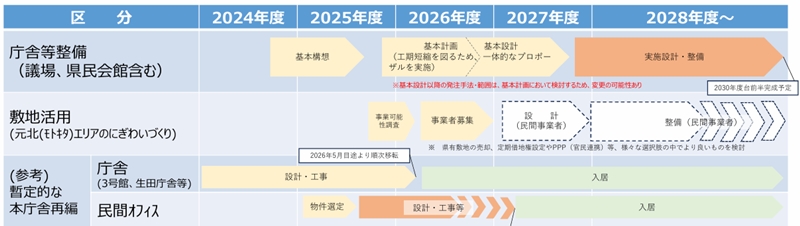

2024年度〜2028年度以降:基本構想 → 基本計画 → 基本設計 → 実施設計・整備。プロポーザル方式による効率化対応も検討中。

2030年度台前半完成予定。

| テーマ | 概要 |

|---|---|

| 背景と課題 | 耐震不足・老朽化、地域回遊性の低さ、建設費高騰。 |

| 働き方の改革 | テレワーク推進、DX・AI活用、職員の意見反映型環境整備。 |

| まちづくり戦略 | 緑豊かで魅力的な都市空間、地域資源活用、文化発信拠点化。 |

| 設計の方向性 | コンパクトな施設設計、災害拠点機能、カーボンニュートラルへの対応。 |

| スケジュール見通し | 2024-2028年度で各設計・整備を段階的に実施予定。 |

兵庫県は、2026年度に兵庫県庁舎「1号館・2号館」の解体に着工し、跡地を2029年度中に緑地化する予定。

但し、緑地として利用するのは暫定的なもので、将来的には再開発の可能性もある。

2025年度から、1号館と2号館の機能を「3号館」「兵庫県公館」「生田庁舎」に分散して移転させる。

さらに、勤務する職員3,000人の6割をリモートワークとし、出勤する職員は4割の1,200人とする。

2019年時点で建替え費用は650億円とされたが、現時点では1,000億円を超えるとされるため、できるだけ新庁舎を建設しない方針と思われる。

参照 神戸新聞

出典(兵庫県)

兵庫県公館(筆者撮影)

出勤人数1,200人

勤務する職員3,000人の6割をリモートワークとし、出勤する職員は4割の1,200人とする。

一般的なオフィスの場合、従業員1名当たりの床面積は10㎡なので、1200名×10㎡=12,000㎡あれば十分と思われる。

神戸市役所新2号館

神戸市役所は新2号館を建替え中であり、6階~14階にオフィス(床面積22,300㎡)を設置する計画であり、ここに兵庫県庁が入居すればいいのではないか?

距離的に神戸市役所と兵庫県庁舎が近いことは、両者の連携というメリットがあると思う。

新神戸コトノハコ

新神戸の商業施設「コトノハコ」の延床面積は40,200㎡、店舗面積17,700㎡なので、県庁舎として十分利用できるのではないか?

三井住友銀行 神戸本部ビル

旧太陽神戸銀行の本店で、地上18階建・延床面積約38,800㎡で、立地や規模から考えて、県庁舎として利用できると思う

完成予想図(出典 兵庫県)

兵庫県は、JR元町駅周辺に点在する「本庁舎1号館」「2号館」「議事棟」「県民会館」「西館」「別館」などが老朽化し、耐震性の問題もあるため大規模な再整備を計画している。

2019年9月3日、兵庫県は「隈研吾氏建築都市事務所」など3社をこの再整備事業の事業協力者に選定した。

順調にいけば、2025年に「行政棟(1号館跡地)」が完成し、その後2030年にかけ建物が順次完成することになる。

事業費は、「兵庫県新庁舎」と「県民会館」の再整備だけで650億円~700億円、全体ではさらに費用が増加すると思われる。

引用・参照 兵庫県

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk50/documents/teiangaiyou.pdf

出典(兵庫県)

出典(兵庫県)

兵庫県の基本計画では、兵庫県警東側駐車場に「県民会館」を移設することになっていたが、今回のプロポーザル案では県民会館は現所在地での建替えとなっている。

現在の兵庫県庁舎「1号館の別館」の位置に「新庁舎(行政棟)」が建設されると思われる。

出典(兵庫県)

左が「新庁舎(1号館跡地)」、右が「にぎわい交流施設(2号館跡地)」

新庁舎(1号館跡地)に、現在の1号館と2号館を集約する。3号館はそのままとなるようだ。

県民会館は高層化されると思われる。個人的な予想では、大阪のフェスティバルタワーのように低層部に「ホール」を設置し、中高層階は「にぎわい交流施設」になる可能性があると思う。

兵庫県庁再整備プロポーザル案

| 現在 | プロポーザル案 |

| 1号館 | 行政棟(1号館と2号館を集約) |

| 2号館 | にぎわい交流施設(2号館跡地) |

| 3号館 | 3号館(現状維持) |

| 県民会館 | にぎわい交流施設(県民会館跡地) |

| 県警東側駐車場 | 議事棟 |

プロポーザル事業者

- 隈研吾建築都市設計事務所

- 昭和設計

- ウエスコ設計

JR元町駅から諏訪山公園に至る南北の動線を「まちのシンボル軸」と位置づけ、県公館、相楽園などの豊かな緑を活かした魅力的な歩行者空間の整備を検討する。

JR元町駅周辺地区の再整備は、兵庫県庁舎再整備完了の2030年以降になる可能性がある。

アクセス

神戸市のヴィーナステラスからの眺望景観形成誘導

神戸市はヴィーナステラスからの眺望規制を条例化しようとしており、三宮駅周辺では高さ130m程度になると予想されている。

JR元町は、三宮よりもヴィーナステラスに近いため、三宮で予想される130mの高さ制限よりも低くなる可能性もある。

今後、神戸市と兵庫県の調整が課題となるかもしれない。

コメント

JR元町駅北側に点在する兵庫県庁舎などを再整備し、さらもJR元町駅周辺から「相楽園」まで歩行者空間を整備する。

全体の事業費1,000億円以上の大規模な再開発事業になると思われる。

神戸には「メリケンパーク」などの観光資源があるが、JR三ノ宮駅からアクセスが悪く成功しているとは言い難かった。

JR元町駅周辺はアクセスもよく再開発されれば、元町の復活につながるかもしれない。

神戸市の中心は「三宮」と思っていたが、「元町」の存在感が大きくなる可能性もある。