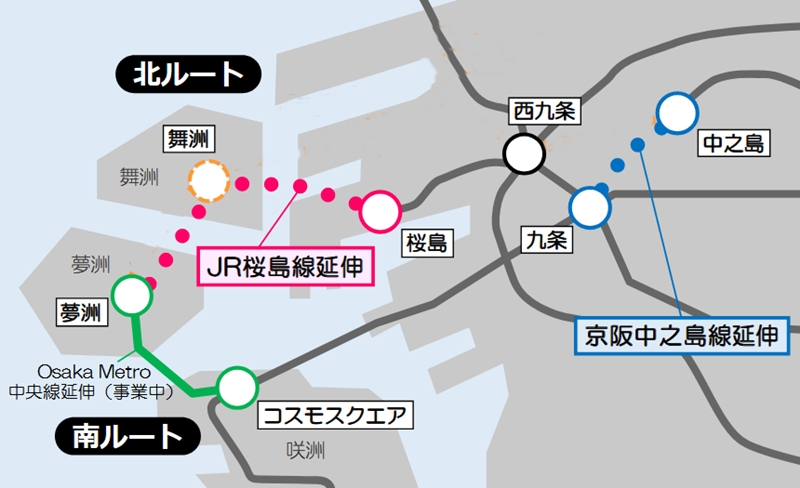

出典 大阪市(当ブログで加工)

京阪ホールディングスは、京阪中之島線の九条延伸について、夢洲の統合型リゾート(IR)が開業する 2030年秋以降に着工し、2037年までに開業を目指す方針を明らかにしました。

中之島線の延伸ルートは、大阪府市などで構成する協議会が「収益面で優位性がある」と判断しています。

当ブログの予想では、京阪中之島駅から(仮称)九条駅までの 約2kmは地下方式で建設 される見込みです。

そのため、京阪「九条駅」(地下駅)と大阪メトロ「九条駅」(高架駅)は 直通ではなく、乗り換えが必要 となります。したがって、夢洲IRへのアクセスは直結ではなく、駅間の移動が発生する点に注意が必要です。

さらに、京阪HDは九条駅周辺で オフィス・ホテル・レジデンスの複合開発も計画、延伸に合わせて地域の利便性と収益性を高める狙いです。

この延伸により、京阪沿線から夢洲IRへのアクセスは以前より便利になりますが、乗り換えを含む移動となるため、さらなる利便性向上が期待されます。2037年開業に向け、今後の進展が注目されます。

参照 産経新聞

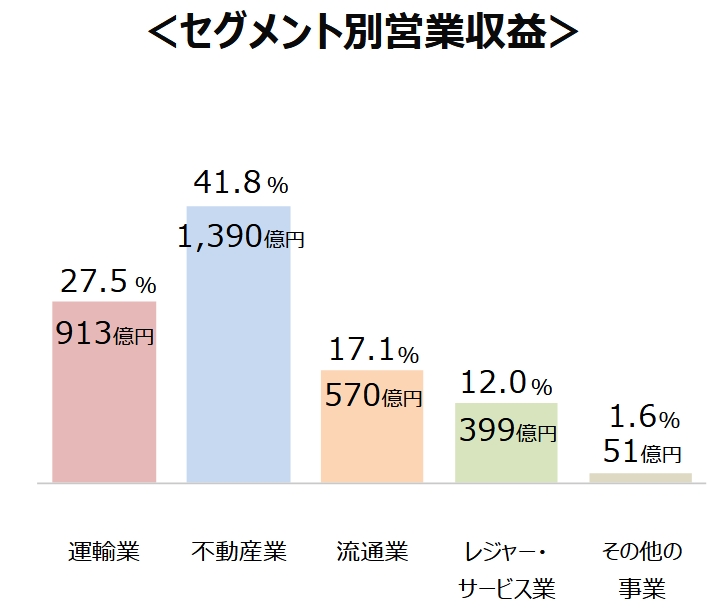

京阪HDの2025年3月期の全体売上高(営業収益)は約3,135億円で、運輸業(鉄道・バスなど)の売上高は913億円で全体の約28%にとどまります。

京阪HDは、鉄道よりも不動産(売上1,390億円・約42%)が主体のビジネスモデルになっています。

九条延伸は、周辺での不動産開発も見据えて、収益を安定させる狙いがあると考えられます。しかし、京阪HDが九条駅周辺で実際に土地を取得したという情報はありません。

そこから逆に推測すると京阪HD内部で鉄道だけでは収益が見込めないため反対論があり、それを説得するために「九条駅の不動産開発し収益を安定化する」と強調した可能性もあります。

個人的には、計画通りに建設されるか確信がもてない案件です。

2024年5月、京阪ホールディングスは、京阪中之島線(天満橋―中之島)を大阪メトロ中央線「九条駅」まで延伸する構想について、2030年秋のIR開業までに間に合わないとの認識を明らかにしました。

その背景には建設費の高騰と、IR事業者が契約を解除できる「解除権」の延長がありました。しかし、2024年9月にはこの「解除権」が失効することが公表され、今後の計画進展が注目されていました。

2024年4月京阪HD、中之島線延伸の判断先送りの理由

京阪ホールディングス(HD)は、中之島線を延伸して大阪メトロ中央線とつなぐ計画について、当初は2023年度中に「延伸するかどうか」の判断を下す予定でした。

しかし、2024年4月になって結論を先送りし、2024年度以降も検討を続けることになりました。

筆者の見立てでは、当初は九条駅へ「高架方式」でつなぐ案を検討していたものの、建設費や工期の面でハードルが高く、実現は難しいと判断されたのではないかと思います。

そのため、現在は「地下方式」で九条駅に延伸する方向で再検討していると考えられます。

大阪メトロ中央線と直通運転ができなければ経済効果は小さいため、計画全体を見直す必要があったのかもしれません。

- 路線 :九条~中之島

- 延長 : 2.1km

- 1日の利用者数:30,000人/日

- 事業費:660億円

当ブログ試算

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 路線名 | 京阪中之島線延伸 |

| 路線長さ | 2.1m |

| 方式 | 地下鉄方式 |

| 乗り換え | 九条で「地下駅」から大阪メトロ「高架駅」に乗り換え |

| 建設費 | 1,000億円 |

| 工期 | 10年~ |

| 1日の利用者数 | 30,000人/日 |

| 年間利用者数 | 1,095万人 |

| 運賃(平均) | 200円 |

| 年間運賃収入 | 約22億円 |

| 40年間の運賃収入合計 | 約880億円 |

一般的に、都心部における地下鉄の建設費は、1kmあたりおよそ500億円とされています。この基準から考えると、京阪中之島線の延伸区間(約2.1km)の建設費が660億円という試算には、やや無理があるように思えます。

そもそも、新たな鉄道路線を建設する際には、40年間で累積黒字化が見込めなければ、事業化は困難です。そうした前提を踏まえると、今回の建設費の試算は、採算が合うように意図的に抑えられている可能性も否定できません。

当ブログの予測では、実際の建設費は1,000億円以上に達する可能性が高いと考えています。仮に運賃を200円とした場合、年間の利用者数を1,095万人(1日3万人)と見積もっても、40年間の累計運賃収入は約880億円にとどまります。これでは建設費を回収し、維持管理費までまかなうのは非常に困難です。

したがって、現時点では京阪中之島線の延伸計画の実現性には疑問があります。

京阪ホールディングス(HD)の加藤好文会長は「中之島線の九条駅までの延伸計画」について強い意欲を示しました。

なぜ九条駅なのか?―「関西のハブ」への期待

加藤会長は、九条駅の持つ交通結節点としての可能性に着目しています。

「九条駅は地下鉄で夢洲に行けるだけでなく、阪神電鉄や、相互直通している近鉄にも乗り換えられる。つまり、神戸や奈良にもつながっていく」と語り、そのアクセスの良さが延伸の決め手であると強調。九条を「西の交通ハブ」として再構築するビジョンを描いています。

大規模再開発へ ホテル・商業施設・アリーナ構想も

さらに加藤会長は、九条駅周辺について「ホテルや商業施設を建設していく方向。広い用地が確保できれば、アリーナの設置も視野に入れている。」と語りました。

夢洲への新たな玄関口となる九条駅に、新たな賑わいと経済効果を生み出す再開発が進められる見通しです。

京橋には「医療ツーリズム拠点」を構想

大阪の東側にあたる京橋エリアでも、京阪HDは戦略的な再開発を視野に入れています。「IR開業により訪日外国人が増えることを見越し、医療ツーリズムの拠点整備を検討している。」

東西の拠点を結ぶ「軸」を強化することで、大阪全体の都市機能と観光力の底上げを狙います。

夢洲と瀬戸内海をつなぐ「海の周遊構想」

加藤会長はさらに、夢洲から広がる未来についても語ります。「夢洲の向こうには瀬戸内海がある。船で結べば、観光客を広く周遊させることができる。」

すでに世界的な注目を集める瀬戸内のアートスポットと夢洲を海で結ぶ「海上観光ネットワーク」構想は、広域観光の起爆剤として期待されます。

まとめ:大阪は「南北」から「東西」へ

かつては南北を中心に発展してきた大阪。しかし、万博とIRによって、夢洲を起点とした“西”への流れが加速。そこに東側の京橋とをつなぐ「東西軸」の整備は、都市のバランスある発展の鍵を握ります。

京阪ホールディングスの延伸計画は、単なる鉄道事業にとどまらず、「まちづくり」「国際観光」「産業創出」といった広いビジョンを持つ壮大なプロジェクト。今後の動向に注目です。

京阪HDの2025年3月期の全体売上高(営業収益)は約3,135億円で、運輸業(鉄道・バスなど)の売上高は913億円で全体の約28%にとどまります。

京阪HDは、鉄道よりも不動産(売上1,390億円・約42%)が主体のビジネスモデルになっています。

また、京阪電鉄の旅客収入は人口減少やリモートワークの普及の影響を受けて減少傾向にあります。

したがって、京阪HDが今後収益を拡大するには、インバウンド富裕層など観光需要を自社のホテルや商業施設に取り込みむことが不可欠です。

その文脈で注目されるのが、夢洲で開業予定の大阪IRへの直通運行です。

大阪IR(夢洲)へ鉄道でアクセスするには、大阪メトロ中央線との直通運行ができることが理想と考えられます。

その際に京阪中之島線の乗り入れ候補とされているのが「九条駅」ですが、実際にここで直通を実現するには、建設方法や費用、工事の難しさなど多くの課題があります。

九条駅乗り入れの課題と現地調査結果

阪神高速に囲まれた(大阪メトロ中央線「九条駅」))

大阪メトロ「九条駅」は高架駅であり、両側を阪神高速道路16号(大阪港線)に挟まれています。

そのため物理的に相互乗り入れためのスペースが制限されており、非常に困難と見られています。

大阪メトロ中央線「九条駅」(東方向を撮影)

大阪メトロ中央線「九条駅」(東方向を撮影)

- 「九条駅」東側には左右それぞれ1車線分の空間がある(上記写真)

- 高速の出入口(九条出口・本田入口)の撤去・付け替えが必要と予想される

-

地下路線から高架路線へは上り勾配28‰と急勾配になるが、鉄道建設と運行は物理的には可能と思われる

→ 結論:物理的には可能でも、費用・工期面から非現実的

第九条駅に直通で乗り入れるのは構造上むずかしいため、筆者はその代替案として「2段階での実現」を予想しています。

第1段階

京阪中之島線を、現在の終点「中之島駅」からさらに西へ 地下方式で約2km延伸し、九条駅までつなぐ。(地下駅から高架駅への乗り換えが必要)

第2段階

九条駅~朝潮橋駅の約3km区間の途中で地下から地上に出て、そのまま高架線として、最終的に 大阪メトロ「朝潮橋駅」に直通接続する 構想です。

第1段階:中之島駅~九条駅(2km)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 距離 | 約2km |

| 想定整備費用 | 約1,000億円 |

| 建設期間 | 約5年 |

| 完成時期 | 2037年 |

第2段階:九条駅~朝潮橋駅(3km)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 距離 | 約3km |

| 想定整備費用 | 約1,500億円 |

| 建設期間 | 約7~10年 |

| 完成時期 | 2042年~2045年? |

→ 朝潮橋駅周辺で阪神高速の高架橋と大阪メトロ中央線のルートが分かれ、乗り入れが現実的に?

【延伸構想 全体まとめ】

| 区間 | 距離 | 整備費用 | 建設期間 | 完成見込み |

|---|---|---|---|---|

| 中之島駅~九条駅 | 2km | 約1,000億円 | 約5年 | 2037年? |

| 九条駅~朝潮橋駅 | 3km | 約1,500億円? | 約7~10年 | 2042年~2045年? |

| 合計 | 5km | 約2,500億円? | 12~15年 |

京阪「中之島駅」直結の中之島五丁目再開発が進行しており、京阪HDとしてはリスクの高い延伸よりも、確実な再開発投資に集中する可能性もあります。

現在の状況では、京阪HDが「九条駅」への延伸を見送った背景には、大阪メトロ中央線への相互乗り入れが見通せないという現実があると思われます。

しかし、朝潮橋駅まで延伸し乗り入れ可能になれば、夢洲直通運行の道が拓かれるかもしれません。

この場合、夢洲への直通は2040年代前半~中盤と予想されます。

- 京阪中之島線の延伸は、夢洲IR直通が望ましい

- 大阪メトロ「九条駅」は物理的に困難 → 「朝潮橋駅」まで延伸も考慮

- 延伸は二段階構想(九条→朝潮橋)が有力と予想

- 実現は2042年~2045年ごろか

京阪中之島線の延伸より、大阪メトロ中央線新駅「西本町駅」建設が合理的?

中之島線延伸案:九条駅まで地下延伸、費用は1000億円規模

京阪電鉄が構想している中之島線の延伸は、現在の終点「中之島駅」から大阪メトロ中央線「九条駅」まで約2kmを地下延伸する計画です。この案により、夢洲方面へのアクセス改善を狙いますが、課題も多くあります。

延伸区間は地下化が前提

→ 建設費は高騰し、総額1000億円前後と見積もられています。

完成は2035年頃と予測

→ 万博やIR開業には間に合わず、中長期プロジェクトになる見込み。

夢洲までの直通は困難

→ 九条駅で中央線に乗り換えが必要となり、ワンストップアクセスとはならない。

大阪メトロ中央線新駅「西本町駅」建設の可能性

2031年開業予定の「なにわ筋線(西本町駅)」に、大阪メトロ中央線の新駅「西本町駅」を建設する方法もある。

これはまだ正式な計画ではないものの、もし実現すれば以下のようなメリットがあります。

京阪「中之島駅」→なにわ筋線「西本町駅」→夢洲ルートが形成可能

建設費は推定500億円程度と、京阪中之島線の九条延伸案の約半額

2031年のなにわ筋線開業に合わせて完成させることも可能かもしれないし、京阪中之島線の九条延伸よりも早期に開業できる可能性が高い。

大阪メトロ中央線が、東西交通の「主軸」になるか

大阪メトロ中央線は2025年の万博開催期間中に2分30秒間隔で運行する驚異的なダイヤを計画しており、その輸送力は証明済み。

今後も中央線を「夢洲アクセスの大動脈」として位置づけることは、都市戦略として合理的といえるでしょう。

結論:京阪の夢洲アクセスは「延伸」より「接続強化」で

現時点で京阪中之島線の延伸は、費用対効果やスケジュール面でハードルが高いのが実情です。

それよりも、なにわ筋線との接続強化や、大阪メトロとの乗換円滑化を図ることが、現実的かつ効果的な選択肢といえるのではないでしょうか。

大阪メトロ「九条駅」までの延伸の場合、地下駅になる可能性が高く、京阪沿線から夢洲への直通運行へはできそうにありません。九条駅で1回乗り換える必要がありそうです。

しかし、費用は1000億円で、完成するのは2035年頃と予想される。

一方、2031年開業のなにわ筋線「西本町駅」は大阪メトロ中央線と接続しないが、大阪メトロ新駅「西本町駅」を建設すれば、京阪「中之島駅」からなにわ筋線「西本町駅」経由で夢洲に行けるようになる。

この場合、建設費用は500億円と予想される。

大阪市全体を考えると、京阪中之島延伸よりも、大阪メトロ中央線新駅「西本町駅」の方が費用対効果が高い。

また、大阪メトロ中央線は万博開催期間中に2分30秒間隔で運行し驚異的な輸送力を示した。夢洲へのアクセスとしては大阪メトロ中央線を主軸とし、各路線との接続を強化した方が合理的ではないか?

まとめ

| 比較項目 | 京阪中之島延伸案 | 大阪メトロ中央線「西本町駅新設」接続案 |

|---|---|---|

| 費用 | 約1000億円 | 約500億円 |

| 開業時期 | 2037年頃 | 2031年頃(なにわ筋線開業と同時も可能か?) |

| メリット | 既存線延伸による一体化 | 接続強化により広域ネットワーク構築 |

| デメリット | 地下工事負担大・乗換あり | 計画段階、メトロとの連携が前提 |