2025年10月に閉幕する大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」の扱いについて、新たな動きがあった。

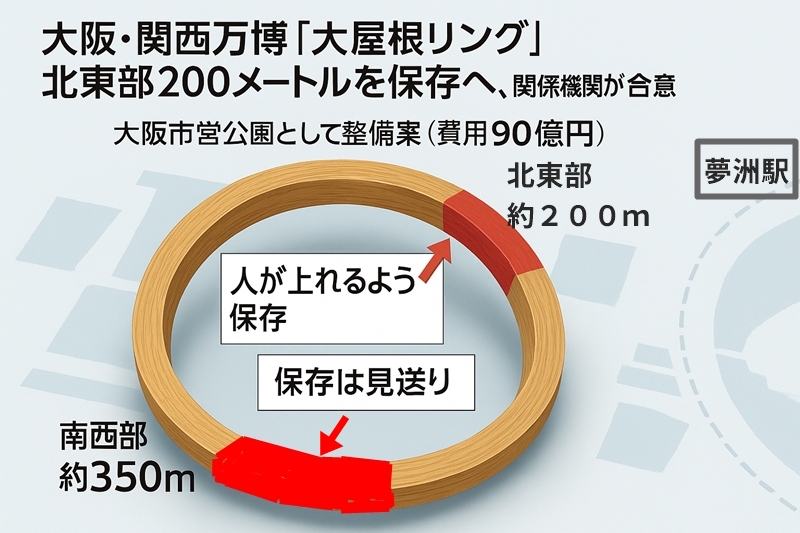

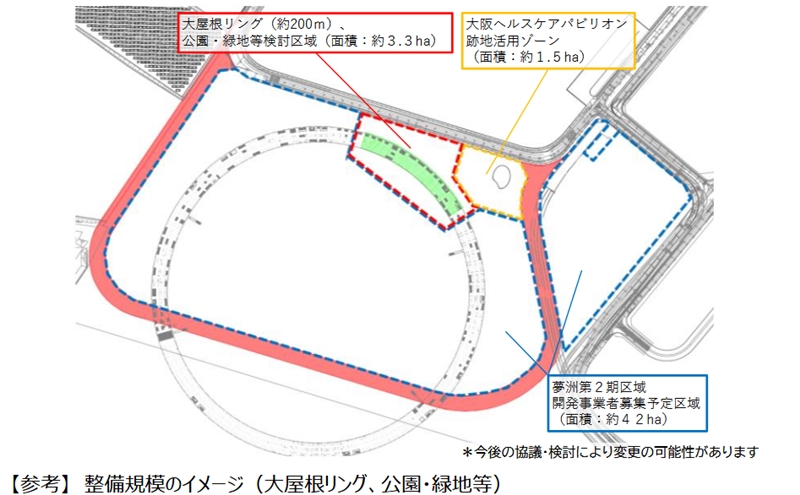

大阪市の横山英幸市長は2025年9月16日、北東部の約200メートル分を保存する方針で関係機関が合意したと発表した。保存部分は大阪市営公園(面積3.3ha)として整備する案が提案されており、今後さらに詳細を詰めていく。

一方で、同様に検討されていた南西部約350メートル分は保存を断念する方向で一致。試算では改修・維持管理に55億円~90億円が必要とされ、費用は万博運営費の黒字を充てる案が出ている。

今回は、「大屋根リング保存」の合意の背景と課題を整理する。

大阪・関西万博の「大屋根リング」は、会場全体を囲むように設置された木造建築で、直径約615メートル、全長約2キロメートルという世界最大級の規模を誇る。

木材を大胆に使用したデザインは、環境共生を象徴するとともに、会場の回遊性を高める役割を担っている。

建設当初から「万博のシンボル」として高い注目を集めたが、閉幕後の扱いについては保存か解体かで議論が続いてきた。

万博終了後の「大屋根リング」は、当初は全解体が前提とされていた。木材中心の構造であるため、耐久性や維持管理コストが大きな課題とされていたからだ。

しかし、「巨大な木造建築を完全に壊してしまうのは惜しい」「都市の記憶として残すべきだ」という声が市民や専門家から強まり、大阪市と大阪府は検討会を設置して保存の可能性を協議。

今回の合意は、その議論の成果として示されたものであり、「北東部の約200メートルを保存し、市営公園として活用する方針」が共有された格好だ。

「原形に近い形で、人が上れるようにする」もので、市民や観光客が実際に楽しめる形で保存する方向性だ。

吉村洋文大阪府知事は「ハードのレガシー(遺産)として、今の形で残すのが大事だ」と述べた。

一方、南西部の約350メートルについては保存を見送る方向で合意。構造的な課題や費用対効果の観点から現実的ではないと判断されたとみられる。

部分保存によって象徴性と実現可能性のバランスを取ったと思われる。

保存される200メートルの改修・維持管理費用は、試算で最大90億円にのぼる。

- リングの改修や10年間の維持管理にかかる費用は、建築法令で展望台などと同じ扱いとなる「準用工作物」ならば約55億円となる。

- ビルや商業施設などと同じ扱いとなる「建築物」であれば、追加の防火対策が必要で、リングの改修や10年間の維持管理と合計し約90億円となる。

市は万博運営費の黒字を充てる案を提示しているが、今後の収支次第では不足分が生じる可能性もある。

批判的な意見も少なくない。

- 「税金で維持するのは無駄ではないか」

- 「黒字は市民サービスに還元すべき」

一方で、肯定的な見方もある。

- 「観光資源として長期的に価値を持つ」

- 「1970年万博の太陽の塔のように、大阪の象徴になり得る」

費用をどう確保し、持続的に管理するかは今後の最大の課題となる。

保存された建築物を「眺める」だけではない。「人が上れる」形にすることで、展望デッキや散策路として利用できる可能性がある。もしカフェやイベントスペースを併設すれば、新しい観光拠点として機能するだろう。

夢洲(ゆめしま)の開発においても、万博終了後の集客力を維持するうえで重要な役割を果たすかもしれない。

今回の合意はあくまで「保存する方針」であり、最終的な計画はこれから詰められる。今後の注目点は以下の通りだ。

- 費用確保の具体策──黒字の規模と活用範囲が焦点。

- 安全性と耐久性──木造建築を長期的に維持するための技術的課題。

- 市民参加型の整備──利用者の声をどう取り入れるか。

これらをクリアできなければ、「象徴的建築」が「負の遺産」に転じる可能性もある。

大阪・関西万博の大屋根リングは、完全保存でも全解体でもなく「一部保存」という折衷案で合意された。費用や管理の課題は残るものの、市民に開かれた公園として活用できれば、1970年万博の「太陽の塔」に続く大阪の新たなシンボルとなるかもしれない。

「残す」ことが目的ではなく、「活かす」ことが真の課題。その成否は、今後の議論と取り組みにかかっている。