※本記事は、AI技術を活用して自動生成された内容をもとに構成されています。内容の正確性には十分配慮しておりますが、最新の情報については公式発表などもあわせてご確認ください。

イノゲート大阪の地上1Fにバスターミナルが開業する予定(2027年)

近年、全国の主要都市では、高速バスの乗降場を一元化する「バスターミナルの集約」が進んでいる。東京・新宿では2016年に開業した「バスタ新宿」が成功を収め、東京駅八重洲口でも地下のバスターミナルが2022年に開業した。

神戸・三宮でも再開発とともにバス停の集約が計画されている。

だが、大阪では依然としてバス停が点在し、初めて訪れる観光客にとって非常にわかりづらい状況が続いている。関西の玄関口である大阪駅周辺に、なぜ集約型のバスターミナルが整備されないのか。本稿では、他都市の事例を参考にしながら、大阪駅周辺での集約化の可能性と課題を探る。

| 都市 | バスターミナル名 | 開業年 | 特徴・整備内容 |

|---|---|---|---|

| 新宿 | バスタ新宿 | 2016年 | 駅直結。1日最大1625便が発着。JR・私鉄・地下鉄・空港連絡が可能。 |

| 東京駅 | バスターミナル東京八重洲(東京ミッドタウン八重洲地下) | 段階開業(2022年〜) | 開業時600便、完成時1500便。再開発ビル地下に整備。訪日客・国内双方に対応。 |

| 神戸・三宮 | 三宮バスターミナル(建設中) | 2027年度完成予定 | 1日1700便、再開発の中心としてバス・歩行者・地下鉄のハブ化を目指す。 |

| 大阪 | 分散型(JR大阪駅・阪急三番街・ハービス大阪など) | ー | バス停が徒歩15分圏内に点在。2027年イノゲート大阪のバスターミナル完成。 |

| バスターミナル名 | 備考・運営等 |

|---|---|

| 大阪駅JR高速バスターミナル | JR西日本(JR大阪駅北側) |

| ヨドバシ梅田タワー前バスターミナル | リンクス梅田1F |

| 阪急高速バス大阪梅田ターミナル | 阪急三番街 |

| ハービス大阪バスターミナル | ハービスPLAZA ENT 地下1階 |

| 大阪駅前 桜橋口JR線高架下 | JR大阪駅(桜橋口・西口) |

| 大阪VIPラウンジ | 大阪メトロ「西梅田駅」徒歩5分 |

| WILLERバスターミナル大阪梅田 | WILLER |

| 大阪駅前東梅田停留所 | 近鉄バス(旧・大阪日興ビル前) |

| 大阪梅田 プラザモータープール | JR大阪駅から徒歩15分

大阪メトロ「中津駅」徒歩5分 |

現在の大阪駅周辺には、複数の高速バス停が点在している。代表的なものとして、大阪駅JR高速バスターミナル、阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)、ハービス大阪バスターミナル、WILLERバスターミナル大阪梅田などがある。

これらは徒歩10〜15分圏内にあるものの、初めて利用する人にとっては非常に分かりづらい。バス会社によって発着場所が異なり、特に訪日外国人や地方からの旅行者にとっては使い勝手がいいとは言えない。

大阪駅周辺でバス停の集約が進まない理由は複合的だ。

まず、バス会社ごとに運営母体が異なることが大きい。JR系は大阪駅JR高速バスターミナル、阪急系は阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)といったように、各バス会社が自社グループの商業施設と連携してバス停を配置している。そのため、共通ターミナルを利用するインセンティブが少ない。

また、大阪では「地権者の分散」や「再開発の足並みの不一致」も大きな障壁となっている。東京や神戸のように再開発と交通再編をセットで進めるには、行政・民間双方の強い調整力が求められる。

さらに、既存施設を保有するバス会社にとっては、自前のターミナルを手放すことで得られるメリットが少ないと考えられている。実際、バスの乗降場は「人の流れ」を生み、商業施設への集客効果もあるため、簡単には手放せないという事情がある。

それでも、ターミナルの集約がもたらす利点は大きい。

まず、利用者の利便性が大幅に向上する。初めて大阪を訪れる旅行者でも迷わずアクセスでき、乗り換えや待合スペースも快適になる。また、訪日外国人への多言語案内やインフォメーションの一元化も可能になる。

次に、都市全体の動線整理や交通渋滞の緩和、安全性向上など副次的効果も見込まれる。公共交通の集約によって、歩行者空間の拡充や周辺施設との連携も進むだろう。

バス会社にとっても、ダイヤ調整や案内業務の効率化、施設維持費の低減といった経営上の利点がある。

では、大阪ではまったく実現不可能なのだろうか。必ずしもそうではない。

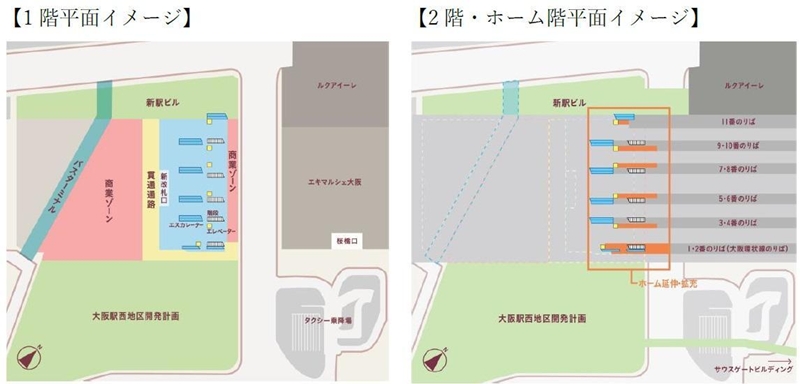

すでに「イノゲート大阪」は2024年7月に開業したが、地上1階部分(高架下)の「バスターミナル」は2027年に開業する。

また、2030年代には阪急大阪梅田駅の大規模改修が予定されており、既存の「阪急高速バス大阪梅田ターミナル」も場所の移転・規模の拡大の可能性もある。

JR大阪駅の西側で、東海道支線を地下化した地上部分なども「バスターミナルの候補地」になるかもしれない

地方では人口減少の影響で、鉄道の便数が減る傾向にあります。一方、高速道路の整備が進んだことで、高速バスは今も一定の需要を保っています。

今後、自動運転技術がバスに導入されると、運転手不足の問題が緩和され、より多くの地域でバスの運行が可能になると期待されています。その結果、高速バスの利用はさらに増える可能性が高いでしょう。

そうした将来を見据えると、大阪駅周辺には、広域アクセスの拠点となる大規模なバスターミナル(バスタ大阪)が必要だと思います。地方と都市を結ぶ高速バスのハブとして、今後のインフラ整備の要となるはずです。